Graduandos em LETRAS pela UNIVERSIDADE PAULISTA-UNIP

Autores do Blog. Adriano Fiuza/ Daniele Rosa e Taina Borges

Somos graduando em Letras pela UNIP- Universidade Paulista Campinas

- Lingua Portuguesa: Morfossintaxe e ensino

- Pensando nos desafios do ensino de Língua Portuguesa nas instituições publicas e privadas, é que criamos esse espaço, aqui postaremos algumas sugestões de aula e materiais sobre MORFOSSINTAXE, para se trabalhar em sala de aula. "Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão." Paulo Freire

quarta-feira, 21 de novembro de 2012

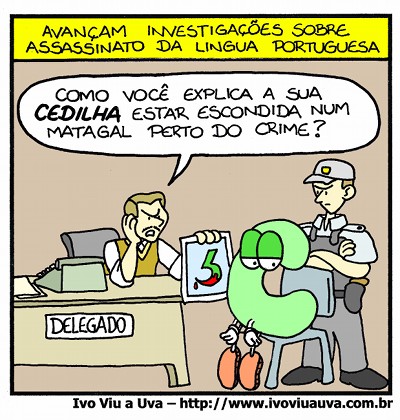

SUGESTÕES DE TEXTOS HUMORÍSTICOS

Em tópicos anteriores defendemos o ensino contextualizado e conteúdo diferenciado para se trabalhar em sala, sendo assim, segue exemplos de textos humorísticos para o trabalho em sala de aula.

Observação: São apenas sugestões para quebrar a tensão da aula, no entanto pode ser modificado por outros textos.

Observação: São apenas sugestões para quebrar a tensão da aula, no entanto pode ser modificado por outros textos.

Rubem Alves - O papel do professor

Por fim queremos deixar aqui uma reflexão do que é ser um bom professor e que possamos seguir nessa longa caminhada com sabedoria e contribuindo com o futuro da nação, sempre ensinando e primordialmente aprendendo.

COLOCANDO EM PRÁTICA- ENSINAR E APRENDER

COMO PODEMOS ENSINAR GRAMÁTICA EM SALA DE AULA

Independente de série ou idade o primeiro passo a se fazer antes de ensinar qualquer coisa, é mostrar ao aluno que ele é capaz de aprender e que tudo é possível para aquele que acredita.

Em segundo momento devemos estabelecer estratégias e objetivos, o aluno deve saber o porque ele está aprendendo aquilo e onde e como ele vai usar.

Tratando-se especificamente de gramática, acreditamos no ensino contextualizado e não isolado, para que a aprendizagem não se torne massante. É interessante apresentar todos os conteúdos aqui postado, e motivá-los ao novo, ou seja, levar através de textos que circulam na mídia impressa ou até mesmo de produções dos próprios alunos e assim estabelecer o trabalho. É importante levar para sala de aula algo que quebre a tensão dos alunos e os faça prestarem total atenção em você, sendo assim, apresente a eles textos humorístico ou até mesmo piadas sadias e assim a visão dos alunos mudará com relação ao conteúdo tido por eles de chato.

Observação: Separar um tempo para se dedicar a elaboração da aula e divisão do conteúdo e até mesmo de estudo é fundamental para o bom andamento da sua aula. O aluno sabe quando o professor está inseguro e sabe quando o mesmo não domina conteúdo.

SUJEITO

SUJEITO

Para começarmos a discussão é preciso estabelecermos o conceito de SUJEITO segundo a gramática de Língua Portuguesa, que por sua vez escolhemos FARACO & MOURA.

Para começarmos a discussão é preciso estabelecermos o conceito de SUJEITO segundo a gramática de Língua Portuguesa, que por sua vez escolhemos FARACO & MOURA.

Segunda a gramática de Língua Portuguesa SUJEITO é o termo sobre o qual se declara algo. O verbo da oração sempre concorda com o sujeito em pessoa e número.

São eles SUJEITO e PREDICADO

EX: Os Padong/ são um grupo da tribo Karen/

SUJEITO PREDICADO

Os Sujeitos possuem algumas classificações que podem ser:

Sujeito Simples É o sujeito que tem apenas um núcleo representativo. Aumentar o número de características a ele atribuídas não o torna composto. Exemplos de sujeito simples: o verbo concorda com o sujeito, seja ele anteposto ou posposto. Maria é uma garota bonita. A pequena criança parecia feliz com seu novo brinquedo.

Segunda a gramática de Língua Portuguesa SUJEITO é o termo sobre o qual se declara algo. O verbo da oração sempre concorda com o sujeito em pessoa e número.

São eles SUJEITO e PREDICADO

EX: Os Padong/ são um grupo da tribo Karen/

SUJEITO PREDICADO

Os Sujeitos possuem algumas classificações que podem ser:

Sujeito oracional:

Sujeito oracional equivale a substantivo masculino singular

Quando o sujeito de um verbo é uma oração, esse verbo fica na terceira pessoa do singular. EX:

Beber dois litros de água por dia faz bem à saúde. (site: www.uol.com.br) Educação.

Nunca pensaram em fazer o verbo concordar com os dois litros de água, pois o que faz bem é beber os dois litros de água. Essa ação é que faz bem à saúde.

Se houver mais de uma ação, o verbo continuará no singular. EX:

Beber dois litros de água e caminhar dois quilômetros por dia faz bem à saúde.

É com o conjunto de ações que o verbo concorda. Essa regra sofre alteração quando as ações são opostas, caso em que levam o verbo para o plural. Assim:

Amar e odiar fazem parte da vida.

Sujeito indeterminado:

É o sujeito que não pode ser identificado nem pelo contexto nem pela terminação do verbo. O sujeito indeterminado pode ocorrer:

a) com verbos na terceira pessoa do plural, desde que o contexto não permita identificá-lo. EX:

Alteraram toda a programação dos jogos. (Diário Popular)

(Não é possível identificar o sujeito da forma verbal alteraram)

Veja agora:

Os técnicos dos times ficaram reunidos ontem o dia todo. Alteraram a programação dos jogos.

Qual sujeito de alteraram? Os técnicos dos times. Trata-se de um sujeito DETERMINADO, pois agora sabemos qual é, mas OCULTO, pois não aparece claramente na segunda oração.

b) Com verbos na terceira pessoa do singular acompanhados da partícula SE. EX: Trata-se de uma exposição inovadora (Folha de São Paulo)

CURIOSIDADE

Alguns gramáticos consideram como indeterminado o sujeito representado por pronome substantivo indefinido: EX: Tudo assustava a pobre criança.

Tudo= pronome substantivo indefinido.

Oração sem sujeito

Oração Sem Sujeito: é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. Observe a estrutura destas orações:

| Sujeito | Predicado |

| - | Havia formigas na casa. |

| - | Nevou muito este ano em Nova Iorque. |

segunda-feira, 19 de novembro de 2012

Oração Subordinada Circunstancial

Orações Subordinadas circunstanciais indicam circunstâncias da ação da oração subordinante:

Oração Subordinada Circunstancial Temporal – situa no tempo a ação da oração subordinante. Responde às perguntas: “Quando?”, “Desde quando?”, “Até Quando?” Desempenha a função de C.C. de Tempo.

“Quando eu vivi em Macau, nos sam-pans, amontoavam-se adultos e crianças quase uns por cima dos outros”.

Oração Subordinada Circunstancial Causal – Indica a causa da ação da oração subordinante. Responde às perguntas: “Porquê?” “Devido a quê?” Desempenha a função de C.C. de Causa.

“O rio das Pérolas está poluído, porque vive muita população amontoada nos barcos.”

Oração Subordinada Circunstancial Final – Indica a finalidade da ação da oração subordinante. Responde às perguntas: “Para quê?” “Com que finalidade?” Desempenha a função de C.C. de Fim.

“Os barcos pequenos estão presos com varas de bambu, para que os ventos do tufão não os afundem.”

“O pequeno foi guardar a minha ave na gaiola dele, para que não fugisse.”

Oração Subordinada Condicional – Indica a condição de que depende a ação da oração subordinante.

“Se queimarmos incenso num incensador, purificamos o ar.”

ORAÇÕES SUBORDINADAS COORDENADAS

As orações coordenadas podem ser:

1. Assindéticas: Quando estão simplesmente colocadas uma ao lado da outra, sem qualquer conjunção entre elas. A palavra assindética significa "sem conjunção"(a=não; síndeto= palavra de origem grega que significa "união", "conjunção" ou "conectivo").

EX: JOÃO PÁRA,/ PENSA.

1ª OR 2ª OR.

As duas orações são coordenadas assindéticas.

2. Sindéticas: Introduzidas por conjunção e podem ser dependendo da conjunção classificadas em:

a) Aditivas- Estabelecem uma relação de adição, de soma entre as orações:

EX: Nós desmanchamos o teto do barco e fizemos uma jangada pequena. (jornal da tarde)

Principais conjunções aditivas, e, nem, (não só)...mas também, (não somente)...mas ainda, (não só)...como também.

b) Adversativas: Estabelecem uma relação de adversidade, de oposição de contraste:

EX: Amor é igual fumaça: sufoca mas passa (frase de pára choque)

Principais conjunções adversativas: mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, etc.

c) Alternativas: Estabelecem relação de alternância, de escolha entre as duas orações

EX: Ou vai ou racha .

Principais conjunções alternativas: Ou..., ou, ora...ora, ora já...já, quer...quer...quer, etc.

d) Conclusivas: Estabelecem relação de conclusão, de consequência.

EX: São situações delicadas; merecem, pois, toda a nossa atenção.

Principais conjunções conclusivas: logo, portanto, por conseguinte, pois (posposto do verbo), etc.

e) Explicativas: Indicam uma justificativa ou uma explicação ao fato expresso na oração anterior:

EX: Com chuva, é perigoso trafegar nesta estrada, pois os buracos ficam encobertos pela água.(Diário popular)

Observação:

Não podemos nos desligar do fato que nas orações coordenadas o que pode ter valor:

Aditivo:

Ex: Anda que anda (anda e anda)

Adversativo:

Ex: Todos poderão fazer isso que não vós

Entre outros...

Oração Subordinada completiva

CONCEITUANDO

ORAÇÕES SUBORDINADAS é formado por uma oração principal e uma ou mais subordinadas:

EX: Guaíra é a cidade/ onde ficavam as fantásticas Sete Quedas.

Oração principal Oração Subordinada

ORAÇÕES SUBORDINADAS COMPLETIVAS

As subordinadas completivas (chamadas integrantes, na tradição luso-brasileira) são basicamente orações introduzidas normalmente pelas conjunções integrantes que ou se (Cunha e Cintra, Nova Gramática do português Contemporâneo, p. 596).

Segundo algumas Gramática da Língua Portuguesa,a subordinação completiva é um dos grandes tipos de subordinação, caraterizável pelo facto de a frase subordinada constituir um argumento de um dos núcleos lexicais da frase superior [subordinante], tendo, por isso, uma distribuição aproximada da das expressões nominais [sendo por esta razão que a tradição luso-brasileira a denomina subordinação substantiva, com base na etiqueta que utiliza para a classe dos nomes: substantivo]». Ainda de acordo com as citadas autoras, «a frase completiva é um argumento obrigatório, [sendo que] a sua supressão determina a agramaticalidade da frase superior, quando considerada isoladamente de um contexto discursivo. Deste modo, podemos portanto dizer que as completivas «são uma unidade sintática da frase superior. Assim, independentemente da função sintática que desempenham na frase superior, podem ser substituídas por pronomes demonstrativos invariáveis como isto,isso, aquilo. Ex.:

Os críticos disseram [que o filme ganhou o festival]

Os críticos disseram [isso]

Os críticos disseram (agramatical)

O João prometeu [que telefonava logo à noite]

O João prometeu [isso]

O João prometeu» (agramatical)

Todos lhe perguntaram [se ele afinal vinha à festa]

Todos lhe perguntaram [isso]

Todos lhe perguntaram

Será importante referir que, de acordo com Cunha e Cintra (ob. cit., p. 597), depois de certos verbos que exprimem uma ordem, um desejo ou uma súplica, a língua portuguesa permite a omissão da INTEGRANTE que:

Penso daria um sofrível monge, se não fossem estes nervos miseráveis. [...]

Queira Deus não voltes mais triste... [...].

Das reflexões aqui tecidas, resulta claro que as completivas podem, por outro lado, exercer diferentes funções sintáticas. Assim, elas podem desempenhar a função sintática, por exemplo, de:

- sujeito (chamadas subjetivas, por Cunha e Cintra):

É possível [que o João não venha à festa]

[Isso] é possível

É verdade [que o João é alérgico a morangos]

[Isso] é verdade;

- de objeto direto (objetivas diretas, em Cunha e Cintra):

O João sabe [que estamos à espera dele]

O João sabe [isso]/[-o]

O conselho lamentou [que não lhe tenha sido comunicada a decisão]

O conselho lamentou[-o]

(nestes casos, como se pode verificar, as frases completivas com a relação gramatical de Objeto Direto podem ser igualmente substituídas pelo pronome demonstrativo átono invariável [-o];

- de oblíquo (objetivas indiretas, completivas nominais, em Cunha e Cintra):

O João insistiu [em [que fôssemos à festa dele]

O João insistiu-o» (agramatical)

Não me esqueço [de [que estavas doente quando ele nasceu]

Não mo esqueço» (agramatical)

Durante a Idade Média, os geógrafos não defendiam a ideia [de [que a Terra é redonda]

Durante a Idade Média, os geógrafos não o defendiam a ideia (agramatical)

(como se pode constatar, as completivas que desempenham relações gramaticais oblíquas não podem ser substituídas pelo pronome demonstrativo átono invariável [-o]).

Por outro lado, ainda, julgo que é importante termos em conta que as orações completivas podem ser finitas ou não finitas(desenvolvidas ou reduzidas, na tradição gramatical luso-brasileira). Todos os exemplos vistos até ao momento pertencem ao primeiro grupo elencado; as não finitas (ou reduzidas) são as que não se iniciam por relativo nem por conjunção subordinativa, e que têm o verbo numa das formas nominais — Infinitivo (flexionado ou não flexionado), Gerúndio ou Particípio. Ex.:

[O filme ter ganho o festival] foi surpreendente»

[Isso] foi surpreendente

O João lamenta [os pedreiros não terem concluído a obra]

O João lamenta[-o]

Os pais disseram aos miúdos [para vir(em) para casa cedo]

Os pais disseram[-no] aos miúdos

Finalmente, é de referir que, como se pode constatar, as orações completivas podem ser selecionadas por verbos (ex.: afirmar, alegar, assegurar, prometer, propor, sugerir, pedir, perguntar, detestar, gostar, lamentar, ...), por adjetivos (ex.: possível, ...), ou por nomes (ex.: verdade, ...).

Observação: Os exemplos foram extraídos do site http://www.ciberduvidas.com/pergunta

As definições foram retiradas de várias gramáticas

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 19 ed. São Paulo, Nacional, 1979

CUNHA, Celso Ferreira & CINTRA, Lindley Nova Gramática do Português contemporâneo Rio de Janeiro, Nova Fronteira , 1985

Assinar:

Postagens (Atom)